唯一無二の長生きネズミ

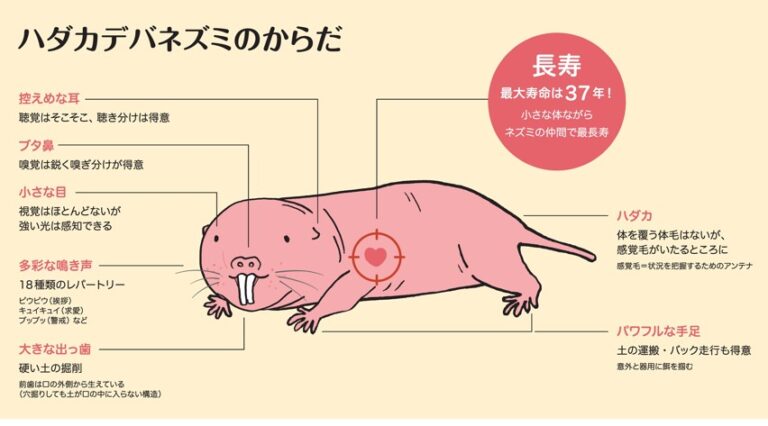

大きな出っ歯に毛のないピンクの肌。 見た目だけでもインパクトの ある生物がハダカデバネズミ。

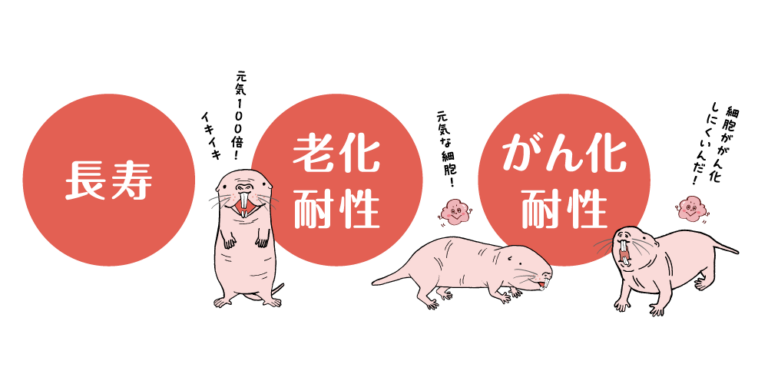

体サイズの大きな動物種ほど長寿なことが知られていますが、 ハダカデバネズミは体重から推定される5倍以上の最大寿命37年と、極めて長寿な動物です。

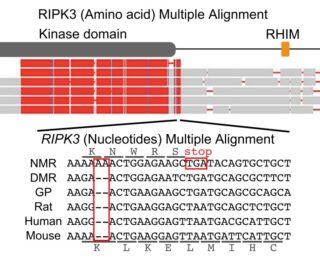

また、加齢による死亡率の上昇や身体機能の衰えがほとんど見られないなど顕著な老化耐性を示します。ヒトやマウスでは生涯で半数以上ががんを発症すると報告されていますが、ハダカ デバネズミは2000個体以上の観察でたった5例しかがんの発症が確認されてい ない、 極めてがんにかかりにくい動物です。

食—何を食べるの?

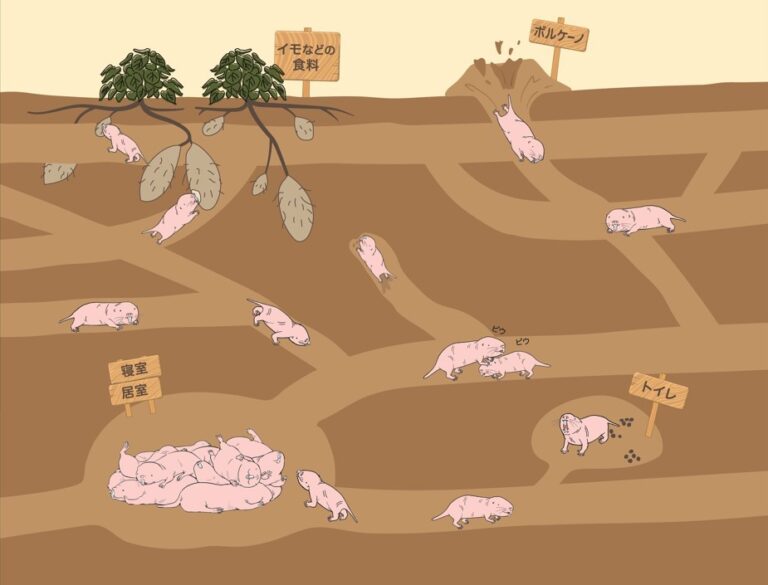

植物食性で、イモや植物の根を食べます。水を飲むことはなく、食べ物から水分を摂取します。また、日常的に自分で出した糞を食べます。廃棄される硬い糞とは別に柔らかい葉が食用となります。食糞はネズミやウサギのなかまでは普通のことで、効率的な栄養吸収のために重要です。

食料を見つけるために穴掘りは欠かせません。自慢の出っ歯で硬い土を掘削します。かじるための頭まわりの筋肉が非常に発達しています。掘り出した土は手足を使って運ばれ、最終的に地表への開口部から後ろ足で蹴り出され、噴火口(ボルケーノ)のように土が積み上がります。

住—地中はどうなってるの?

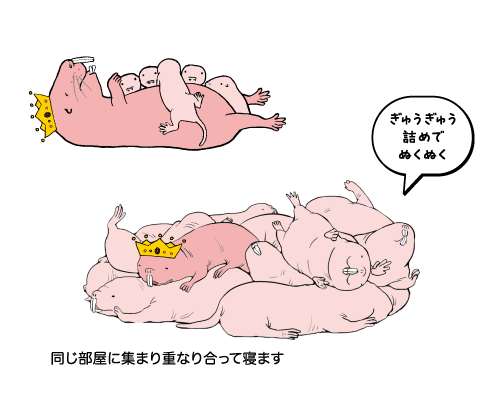

完全地中性であり、全長3kmにも及ぶ長大なトンネル網の中で生活を完結させ、地上に出ることはほぼありません。巣穴の中は寝室やトイレが分かれており、寝室で群れのメンバーが折り重なって寝ます。

酸素の薄い地下生活に適応し、無酸素状態で18分間耐えるなど、低酸素/無酸素に対し驚異的な耐性を持ちます。

体温が低く(32°C)、体温を一定に維持できない外温性哺乳類です。食料の乏しい環境を生き抜く上で省エネになることは重要でした。巣穴内の温湿度が高い水準で安定していることも相まって、この性質が進化しました。

高度な社会性

厳格な階級社会

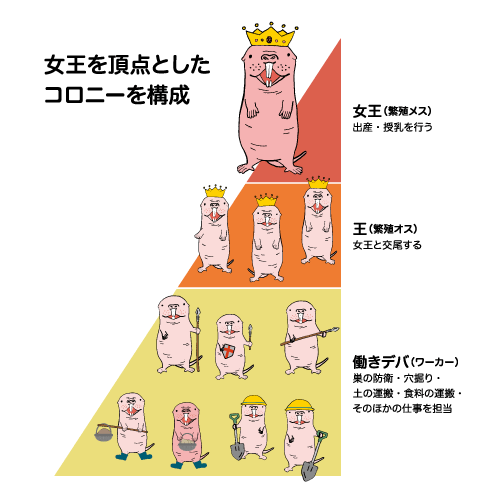

脊椎動物では極めて珍しい真社会性の社会形態をもち、平均75匹(最大300匹)で構成される一家族の群れ(コロニー)をつくって生活します。コロニーの中では、たった1匹のメス(女王)と1~3匹のオス(王)だけが繁殖に携わります(繁殖個体)。その他の個体(ワーカー)は生殖能力が抑えられ繁殖することはありません。コロニー内の秩序は繁殖個体を頂点とする順位制で保たれています。

真社会性とは?

親子二世代以上が同じ群れで生活し、群れの中で繁殖する個体と繁殖できない個体がはっきり分かれ、群れのメンバーみんなで協力して子育てをする、そんな社会をつくる性質のことを指します。アリやハチが有名で、哺乳類ではハダカデパネズミとダマラランドデバネズミに限られます。※他の社会性デバネズミも真社会性とみなす場合があります

階級は移り変わる

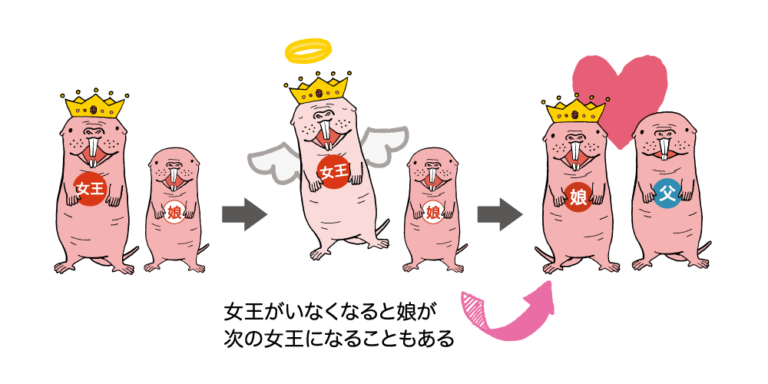

各階級は生まれつき決まっているわけではなく、条件が揃うとワーカーの体が成熟して繁殖できるようになって、最終的に女王/王になります。成熟を抑制する鍵は繁殖個体と一緒にいることらしく、コロニーから出て一匹になるor異性とペアになることで急激に成熟します。女王が死んだ場合は、コロニーの中で高順位のメス数匹が成熟し、成熟メス間での激しい闘争の末勝ち残ったメスが新たな女王になります。力をつけた高順位メスが下剋上を挑んで女王の座を奪うこともあります。一方、王の座をかけた争いはあまり起きません。

繁殖と仔育て

一般的に動物は近縁同士の交配を避ける傾向にありますが、ハダカデバネズミは兄弟や親子で交配する場合がよくあります。これはコロニーから出て新たに繁殖することが難しい環境に適応した結果と考えられています。妊娠女王は体温維持のため頻繁に体を震わせたり、栄養摂取のためワーカーに糞をせがむ行動を見せます。約70日の妊娠期間の後、一度に7~20匹の仔どもを産み、生後3~4週の間授乳します。離乳期以降の若い個体も年上個体に糞をせがみます。女王は妊娠・出産を経て背骨が伸び、交尾を重ねた王は痩せ細る傾向にあります。

みんなで協力してコロニーを維持

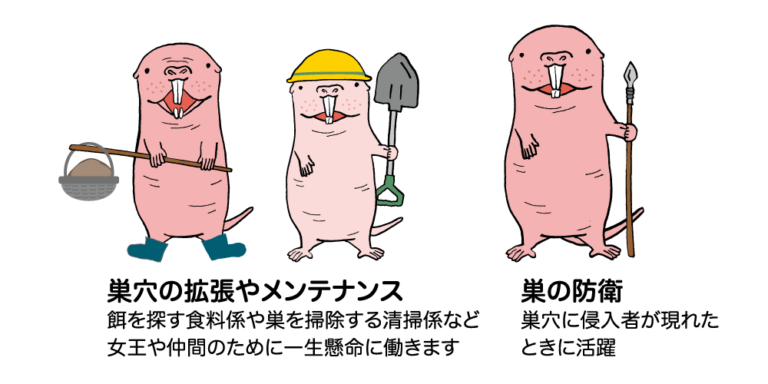

繁殖個体が繁殖と仔育てに専念するのに対し、ワーカーは穴掘り・土の運搬・食料の運搬・子育ての手伝い防衛など、コロニー全体のために様々な仕事を協力して行います。特に、乾燥地帯ゆえに食料となるイモ類がまばらにしかないため、人海戦術でみんなで手分けしてトンネルを掘り食料を探します。また、防衛のようなリスクの高い仕事は年長のワーカーが担う、など所々で労働の分業が起きています。

活発なコミュニケーションでコロニー活動を円滑に

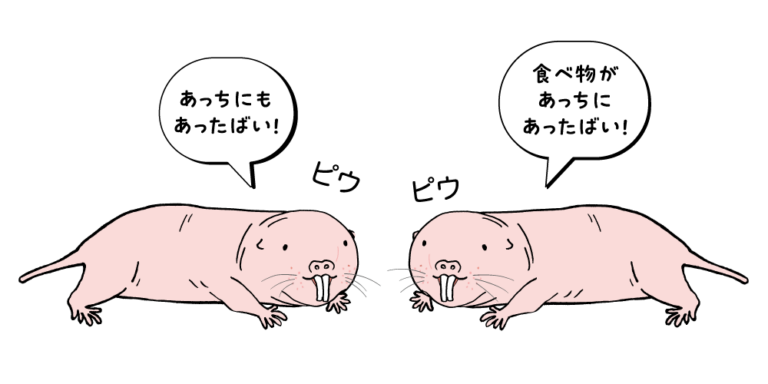

地下トンネルの中で各個体はしきりに鼻をヒクヒクさせ鳴き声を出しています。同じコロニーのメンバー同士が出会った時、お互いの匂いを嗅ぎピウと鳴き交わす挨拶によって仲間であることを確認しています。各個体はトイレで用を足した後に後ろ足で体を掻いたりしてコロニーの匂いを体につけます。また、挨拶はコロニーによって鳴き方が異なる(方言がある)こともわかっています。別のコロニーの個体や天敵のヘビが侵入してきた時は、警戒音を発して攻撃したり仲間に知らせたりして対処します。

ハダカデバネズミ Q&A

Q3 どうして真社会性になったの?

食料探しの協力&仲間内での争いの緩和

乾燥地域で食料となる植物がまばらであること、食料を見つけるための穴掘りに大きな労力がかかることから、単独で生活するよりもグループで協力した方が飢えの心配が小さくなるため社会性が進化したと考えられています。さらに、コロニーからの巣立ちが危険なため各々がコロニーにとどまろうとする一方で、地下環境は資源が限られているので、誰も彼もが繁殖しようとすると仲間内で争いが起き共倒れになってしまう恐れがあります。そこで繁殖する個体を厳格に制限することでコロニー内の秩序を保つことにした、という説があります。自分で繁殖できなくても血縁個体の繁殖の手伝いをすることで間接的に自分の遺伝子を広めることができます。この結果として真社会性に辿り着いたと、考えられています。